建設・土木の現場では慢性的な人手不足が課題となるなか、外国人材の活用が現実的な解決策として注目されています。この記事では、土木分野で外国人を採用するうえで重要な在留資格の制度や活用方法、企業側の対応ポイントを、わかりやすく整理してご紹介しま

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。

\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/

外国人採用が進む土木業界の背景

建設・土木分野では、高齢化と若手不足が深刻化し、日本人だけでは人手をまかないきれない状況が続いています。国土交通省の調査によると、建設技能労働者の約35%が55歳以上と高齢化が進み、担い手の確保が急務とされています。

建設・土木分野では、高齢化と若手不足が深刻化し、日本人だけでは人手をまかないきれない状況が続いています。国土交通省の調査によると、建設技能労働者の約35%が55歳以上と高齢化が進み、担い手の確保が急務とされています。

こうした背景から、近年は外国人労働者の受け入れが拡大しています。とくに以下の要因が影響しています。

外国人採用が求められる主な理由

・慢性的な人手不足

→ 技術者・作業員の高齢化による退職増加

・若年層の就職希望者減少

→ 「きつい・汚い・危険」とされる3K業種の敬遠傾向

・公共事業や災害復旧の継続的需要

→ 短期的にも多くの労働力が必要

・外国人材制度の整備(特定技能・技能実習など)

→ 法的に受け入れ可能な枠組みが明確に

なかでも、技能実習制度と特定技能制度の創設は、企業が現場の即戦力として外国人を迎え入れるハードルを下げました。

今後も人手不足が継続すると予想されるなか、外国人材の受け入れは企業の成長・継続に不可欠な選択肢といえるでしょう。

外国人採用に活用できる在留資格とは

土木業で外国人を雇用するには、法的に認められた在留資格を取得していることが前提です。現在、土木業に従事できる在留資格には主に以下の2つがあります。

特定技能(1号/建設分野)

2019年に創設された制度で、即戦力となる外国人材の受け入れを目的としています。特定技能1号では、土木・建設業で「型枠施工」「とび」「鉄筋施工」など特定の作業に5年まで従事可能です。

・技能試験・日本語試験の合格が条件

・雇用契約に基づいて労働が可能

・受入企業には義務的支援(生活支援や日本語教育など)が必要

技能実習(1号~3号)

本来は国際貢献を目的とした制度ですが、土木業でも多くの外国人が実習生として働いています。

・実習目的であるため、人手不足対策としての雇用は不適切

・指定職種(とび、型枠施工など)に従事可能

・一定条件を満たせば最大5年間の在留が可能

比較表:特定技能と技能実習の違い

| 比較項目 | 特定技能1号 | 技能実習 |

| 制度の目的 | 即戦力確保(労働目的) | 技能移転(国際貢献) |

| 対象職種 | 型枠施工・とび等 | とび・鉄筋施工等 |

| 雇用形態 | 直接雇用 | 実習生として所属 |

| 在留期間 | 最長5年 | 最長5年(1号~3号) |

| 試験 | 技能・日本語試験あり | 原則不要(書類審査) |

| 支援義務 | あり(義務的支援10項目) | 監理団体による支援 |

労働力確保を目的とするなら、特定技能の導入が実務的に適しているケースが多く見られます。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。

\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/

土木業における外国人採用のメリット

日本の土木業界では慢性的な人手不足が続いており、外国人材の活用が現場の安定稼働に不可欠になりつつあります。外国人を採用することで得られる主なメリットは以下の通りです。

安定した労働力の確保

・若年層中心の労働力が確保できる(20〜30代が中心)

・就労意欲が高く、勤勉で真面目な傾向

・定着率が高く、繁忙期にも対応可能

特に地方や高齢化が進んだ現場では、日本人だけでの人材確保が難しくなっており、外国人の継続雇用が施工計画の安定に寄与します。

職場の活性化・多様性の向上

・多国籍のスタッフが加わることでコミュニケーション力や教育体制が強化

・異文化交流によって、現場に柔軟性や協調性が生まれる

・ベテラン社員の教育意識向上にもつながる

実際に、多様な人材を受け入れた企業では、社内の人間関係が良好になったという声も多いのが特徴です。

国際的な事業展開の基盤に

・将来的に海外進出や海外協力プロジェクトを検討している企業にとって、外国人採用は初期の人材基盤となり得ます。

・実務経験を積んだ外国人材が帰国後に母国との橋渡し役となることもあります。

このように、短期的な人手確保だけでなく、長期的な企業価値の向上にも貢献するのが外国人採用のメリットです。

外国人労働者を採用するメリットやデメリットは「外国人労働者の採用でのメリット・デメリットを徹底解説!人手不足解消のための受け入れ方法と注意点」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。

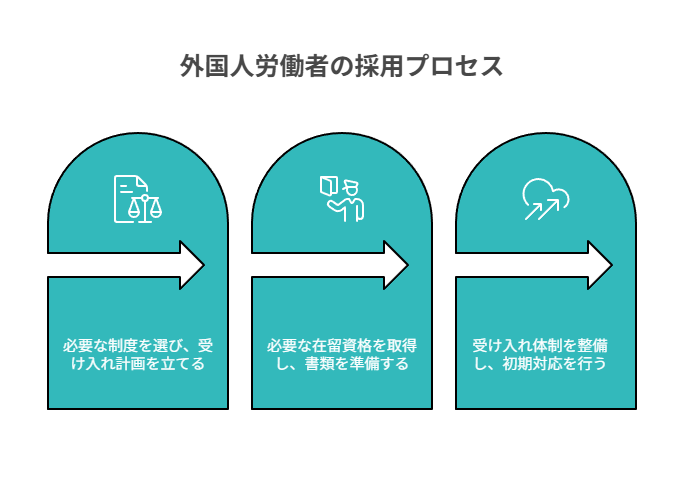

土木業での外国人採用から受け入れまでのステップ

外国人を土木業で採用するには、制度理解と受け入れ体制の整備が不可欠です。特定技能や技能実習などの在留資格に応じて、採用フローや手続き内容も異なります。ここでは主なステップを紹介します。

必要な制度の選定と受入計画の立案

・自社に合う制度(特定技能/技能実習など)を明確化

・必要な職種・人数・受入期間などを社内で計画

・日本語レベルや業務範囲を明確にし、雇用条件を具体化

特に建設分野では特定技能制度が多く利用されており、施工管理や型枠などの業務にも対応可能です。

在留資格の取得と必要書類の準備

| 在留資格 | 主な業務範囲 | 必要な書類例 | 滞在可能期間 |

| 技能実習 | 型枠、舗装、鉄筋など | 技能実習計画、雇用契約書ほか | 原則最長5年 |

| 特定技能1号 | 施工、測量補助など | 試験合格証、雇用契約書など | 最長5年(更新可) |

| 特定技能2号 | 建設施工の上位作業 | 実務経験証明など | 制限なし(永住可) |

制度によって必要な申請先や流れが異なるため、行政書士や支援機関のサポートが推奨されます。

受け入れ体制の整備と初期対応

・現場での教育担当者を選任

・就業ルール、生活支援、労災・保険などの準備

・通訳や多言語対応のマニュアル整備

受け入れ初期は、仕事だけでなく生活環境の支援も重要です。トラブルを防ぐためには、丁寧なオリエンテーションや相談窓口の設置が効果的です。

外国人採用の進め方は「外国人採用の進め方と注意点|募集方法・在留資格・支援体制を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。

外国人を活かすための現場環境と支援体制の整備

外国人労働者の受け入れが進んでも、現場での定着や活躍には「受け入れる側の体制づくり」が不可欠です。文化や言語、業務理解のギャップを埋める取り組みがあってこそ、人材としての力を最大限に引き出すことができます。

コミュニケーション支援は必須

言語の壁は、外国人材が職場に馴染むうえで最初にぶつかる課題です。建設現場では安全面での指示が多く、誤解が重大な事故につながることもあります。

・やさしい日本語の使用(例:「移動してください」ではなく「ここに来てください」)

・指差し・絵などの視覚的サポート

・翻訳アプリの活用やピクトグラムの導入

といった工夫は、外国人だけでなく全体の作業効率にも好影響をもたらします。

また、ベトナム人・ネパール人・フィリピン人など国によって日本語能力や文化理解の傾向も異なるため、多国籍に対応できる体制が望まれます。

社内サポート体制と相談窓口の整備

外国人採用後、業務上のトラブルだけでなく、生活面での不安や困りごとが離職の原因になるケースも少なくありません。

以下のような支援体制があると、定着率の向上が期待できます。

・生活支援の担当者を設置(外国人支援の経験がある社員が望ましい)

・習慣・宗教・食文化への配慮(例:礼拝スペース、ハラール対応)

・寮・住まいの紹介サポート

・定期的な1on1ミーティング(悩みの早期発見)

特定技能1号を受け入れる企業は、登録支援機関を活用して支援計画を実施することも可能です。外部の専門機関と連携することで、社内負担を軽減しつつ適切なサポートが行えます。

給与・労働条件は日本人と同等以上に

特定技能制度では「同等報酬」が義務付けられています。日本人と比べて不当に低い給与設定や長時間労働は、制度違反に該当する恐れがあります。

| 労働条件のチェックポイント | 内容例 |

| 賃金体系 | 基本給、手当、賞与が適正か(技能実習生より高くなる傾向) |

| 就業時間 | 週40時間、残業代の適切な支給 |

| 安全教育 | 言語対応を含めた入職時教育の実施 |

| 有給休暇 | 正社員同様に年次有給を付与・取得促進 |

雇用契約書も本人の母語で交付する必要があるため、支援体制が未整備な場合は早めの準備が求められます。

まとめ

外国人材の活用は、土木・建設業界における慢性的な人手不足を補うだけでなく、現場に新たな活力と安定性をもたらす可能性を秘めています。特定技能や技能実習制度を正しく活用し、在留資格や制度要件を理解したうえで採用すれば、即戦力として現場で活躍できる人材を確保することが可能です。

今後の労働力確保戦略の一環として、制度と現場ニーズを結びつけた計画的な外国人採用の設計が、企業の成長と現場の持続力を高めてくれるはずです。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。

\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/